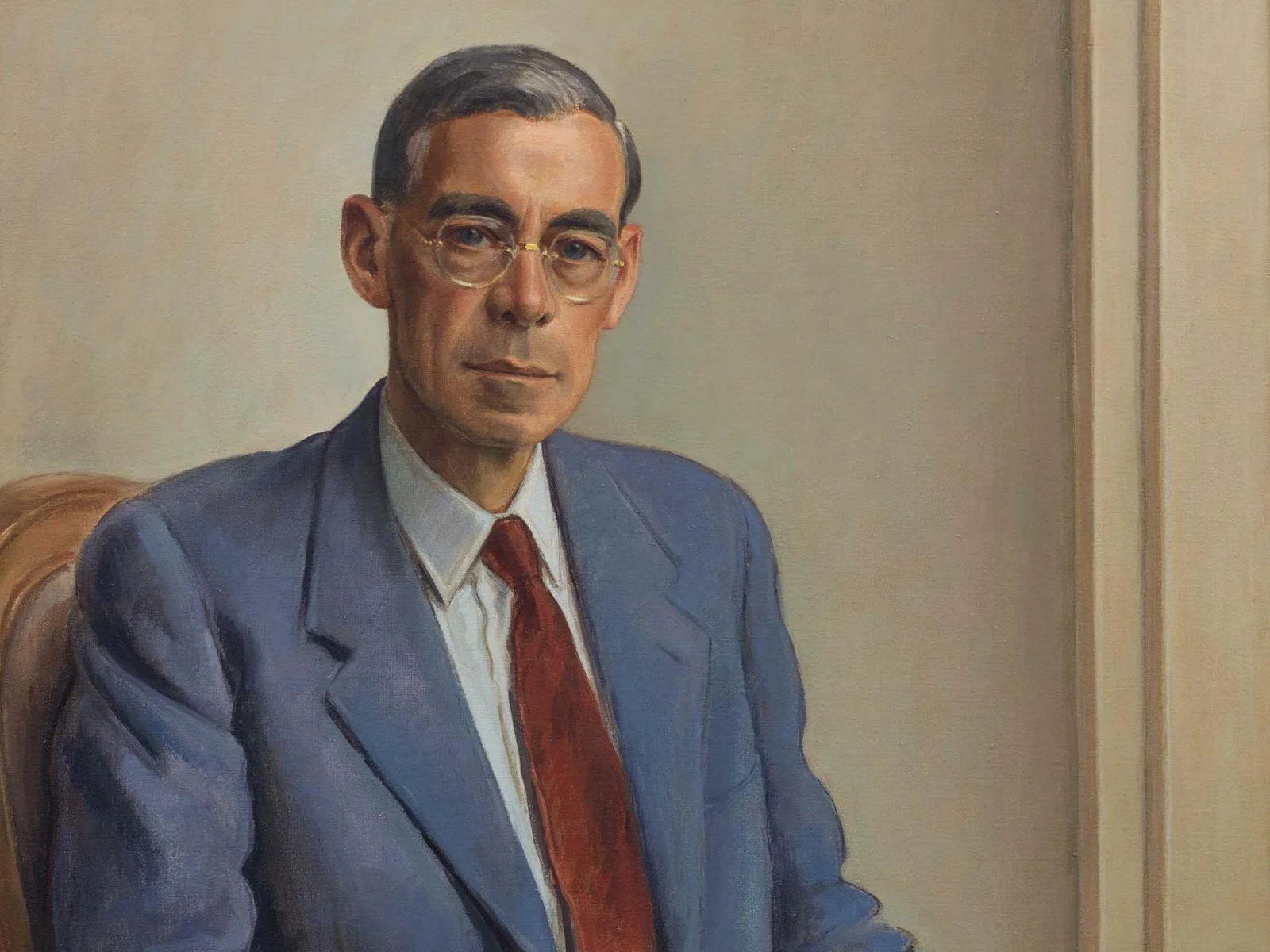

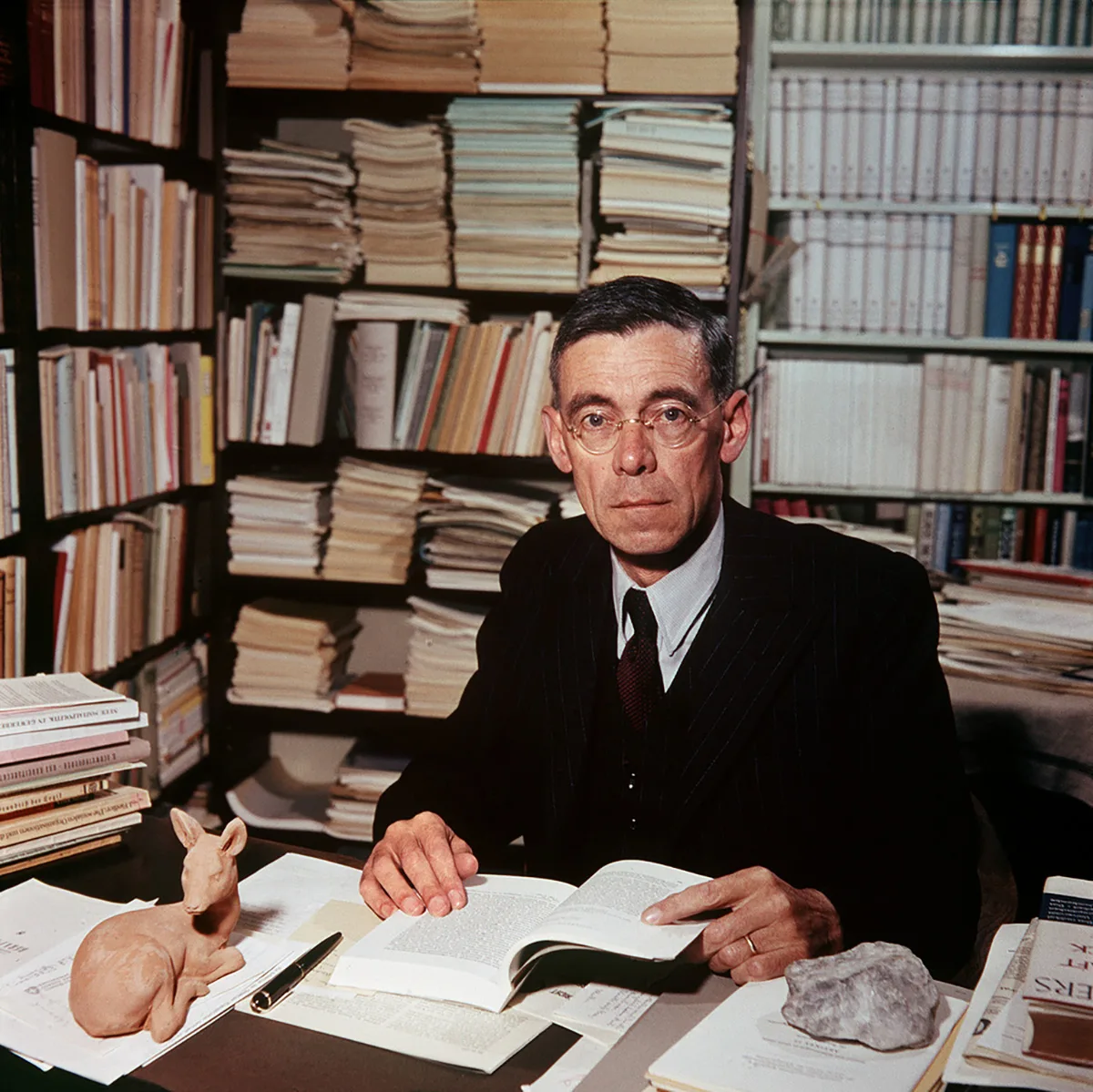

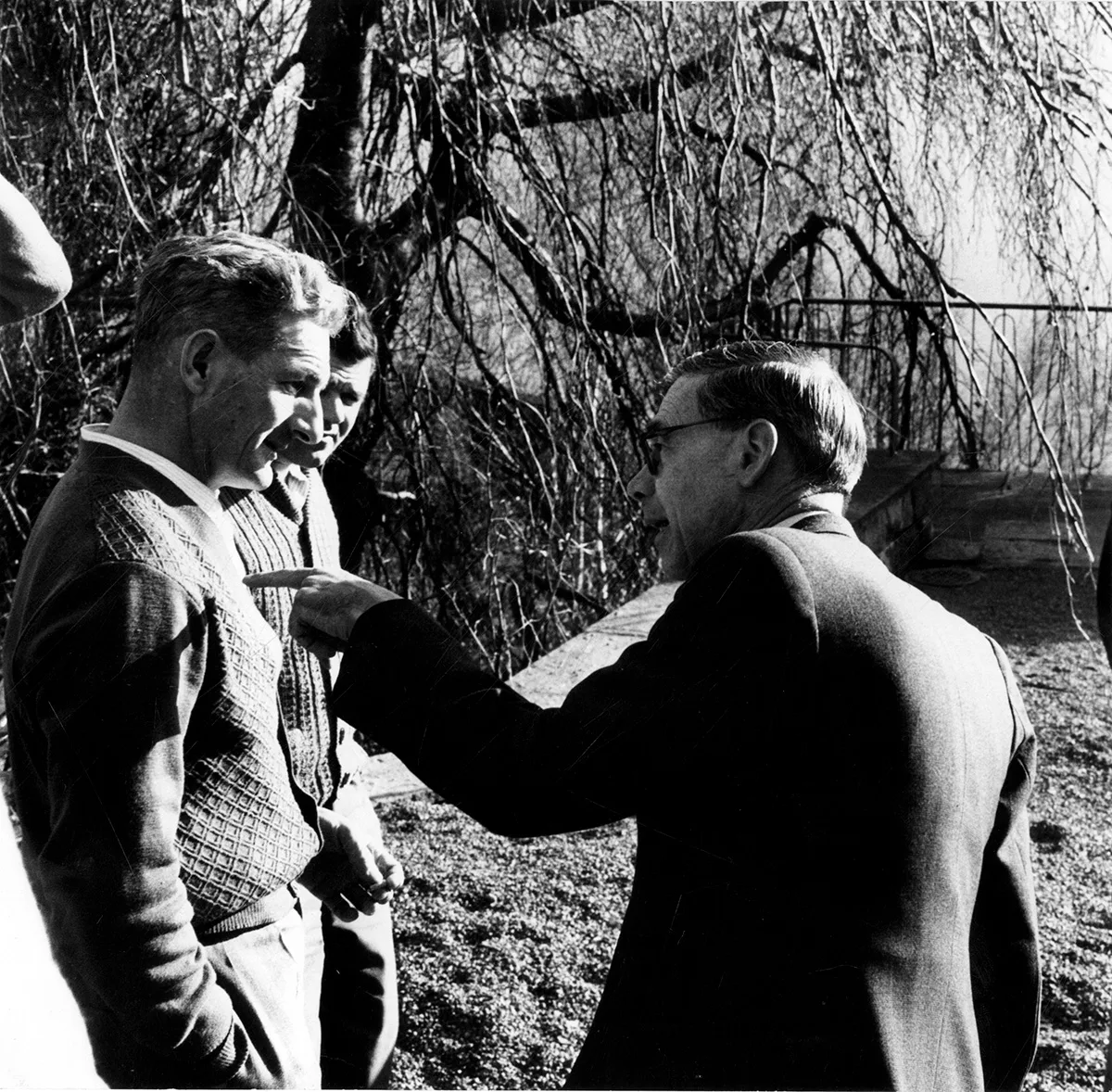

Max Weber. Bewegte Zeiten. Bewegtes Leben

Soziale Gerechtigkeit. Dafür kämpft Max Weber sein Leben lang, als Gewerkschafter, Politiker, Wirtschaftswissenschafter. In einer Epoche der Extreme geht er mit der Zeit, auf seine Art. Viele seiner Standpunkte sind übertragbar auf die Gegenwart.

Wir werden Kurt Messmer in bester Erinnerung behalten.

Woher einer kommt

Ein Pazifist kauft ein Gewehr

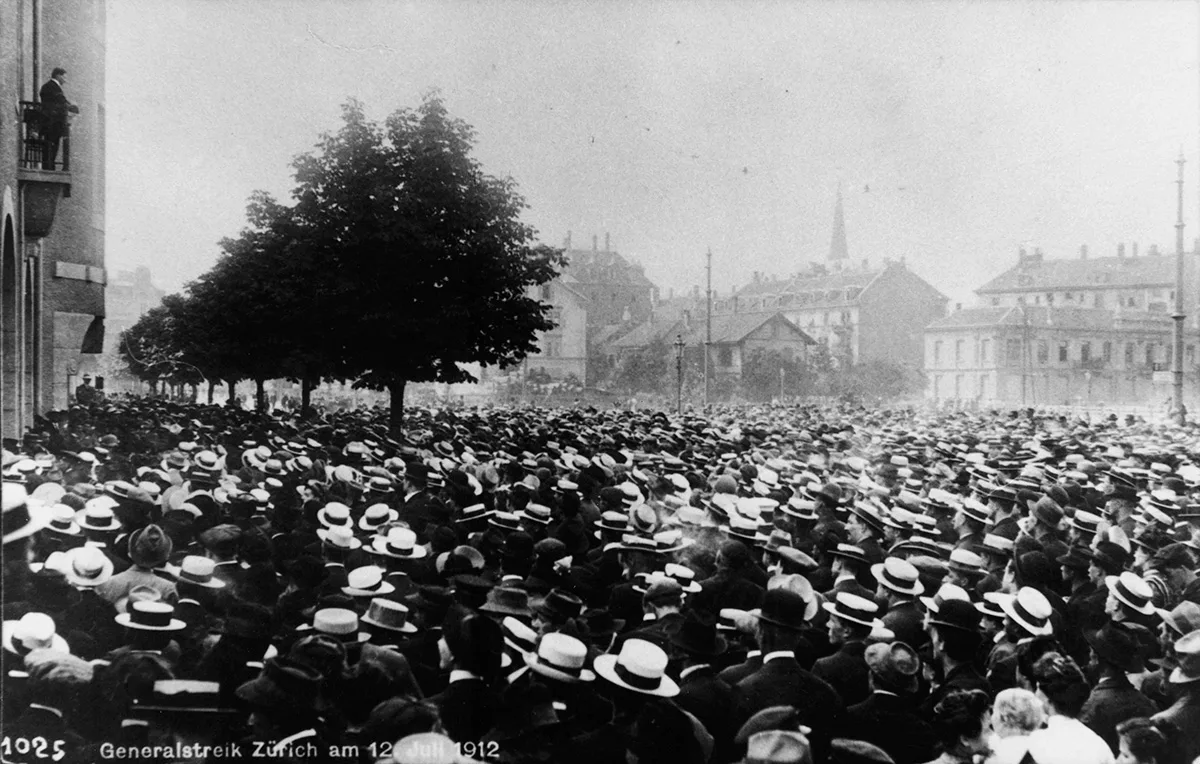

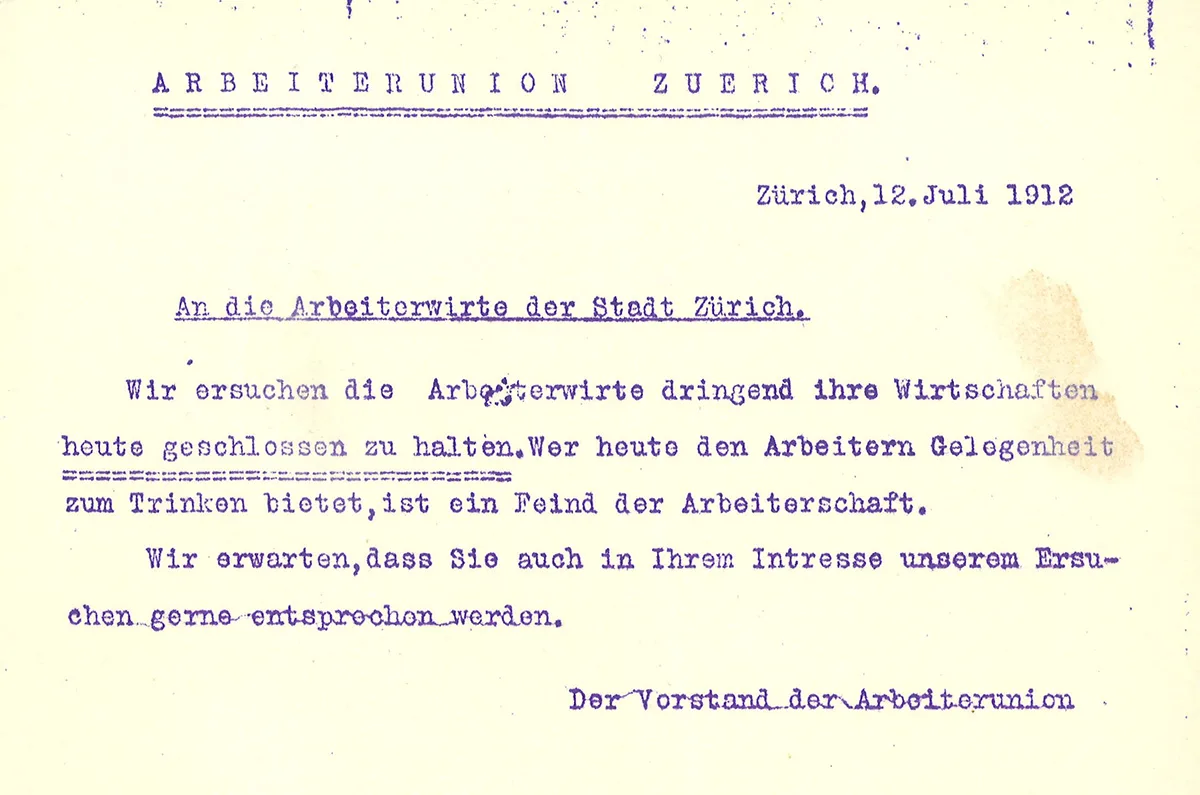

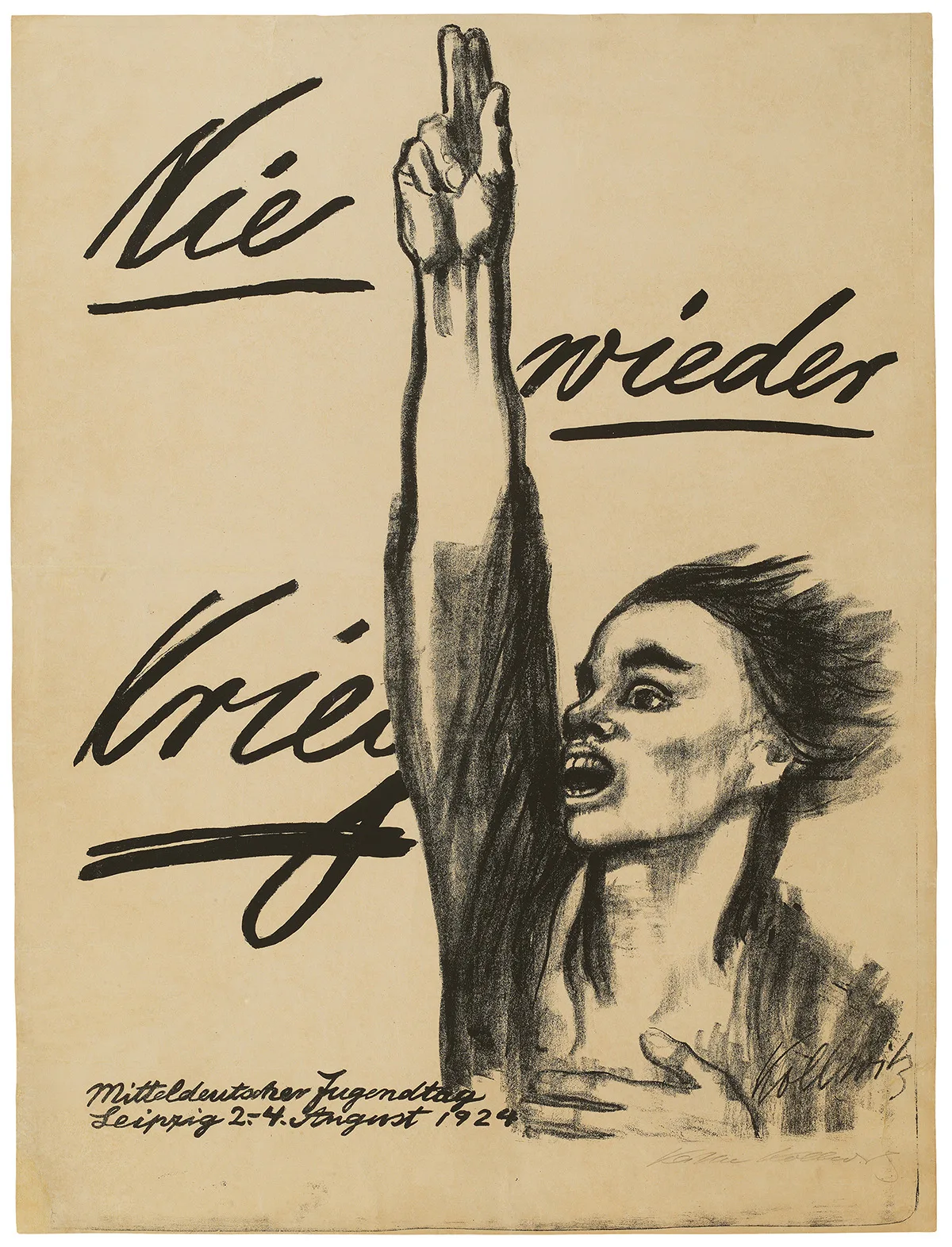

Am Ende des Ersten Weltkriegs ist Max Weber 21 Jahre alt. Zehn Millionen Soldaten aus Europa und Übersee sind im Krieg umgekommen, zudem sieben Millionen Zivilisten. Millionen sind verwundet, traumatisiert. Bereits als Student befasst sich Weber mit den Ideen des religiösen Sozialismus und Pazifismus, wendet sich gegen politische und militärische Gewalt. Als er auf den ehemaligen Schlachtfeldern in Frankreich das Ausmass von Tod und Zerstörung mit eigenen Augen sieht, verstärkt sich seine pazifistische Überzeugung. 1930 verweigert er den Militärdienst. Er wird aus der Armee ausgeschlossen und mit acht Tagen Gefängnis bestraft. Max Weber, der Landesverräter.

Ich war und bin auch heute noch überzeugter Anhänger des Pazifismus. Allein, es hiesse die Augen verschliessen, wollte man leugnen, dass die Verhältnisse heute wesentlich anders sind.

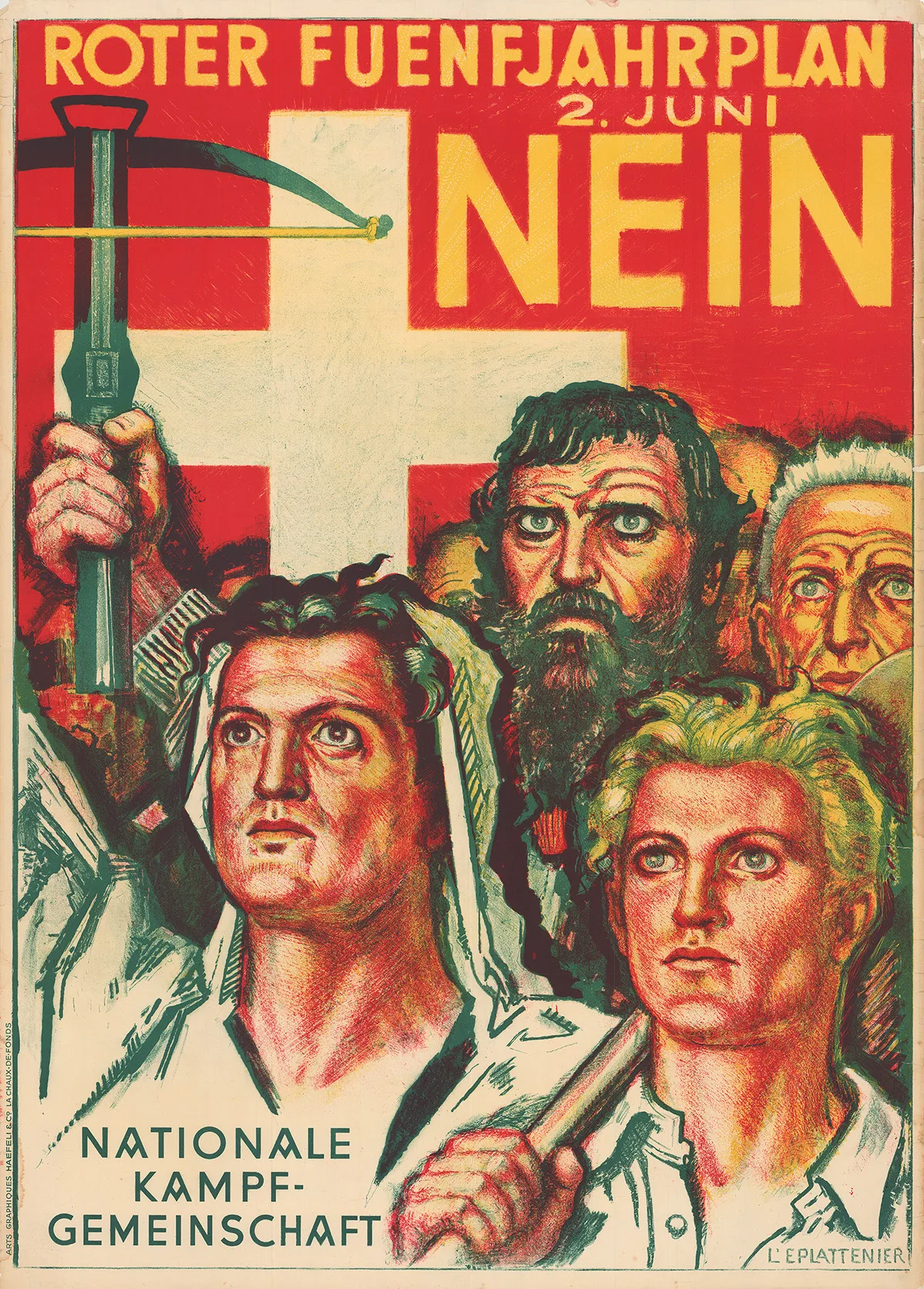

22. Juni 1940. Frankreich ist besiegt, die deutsche Wehrmacht zieht in Paris ein. «Die Ereignisse marschieren schnell. Man muss sich ihrem Rhythmus anpassen», so der Bundesrat. Anpassen? Zwei Wochen später wird der Bestand der Armee im Aktivdienst von 450‘000 auf 150‘000 gesenkt. Eine Demutsgeste? In dieser Zeit höchster Gefahr schreibt Max Weber ein Gesuch um Wiederaufnahme in die Armee. General Guisan weist ihn schroff ab. Weber kauft einen Karabiner, meldet sich bei der Ortswehr und leistet dort bis Kriegsende Dienst.

Die Freiheit, die ich meine

Unbeirrbar sachlich

So wenig jemals der wirtschaftliche Liberalismus vollständig rein bestanden hat, so wenig wird die organisierte Wirtschaft [der Marxismus] als ein absolutes Prinzip eine Zukunft haben.

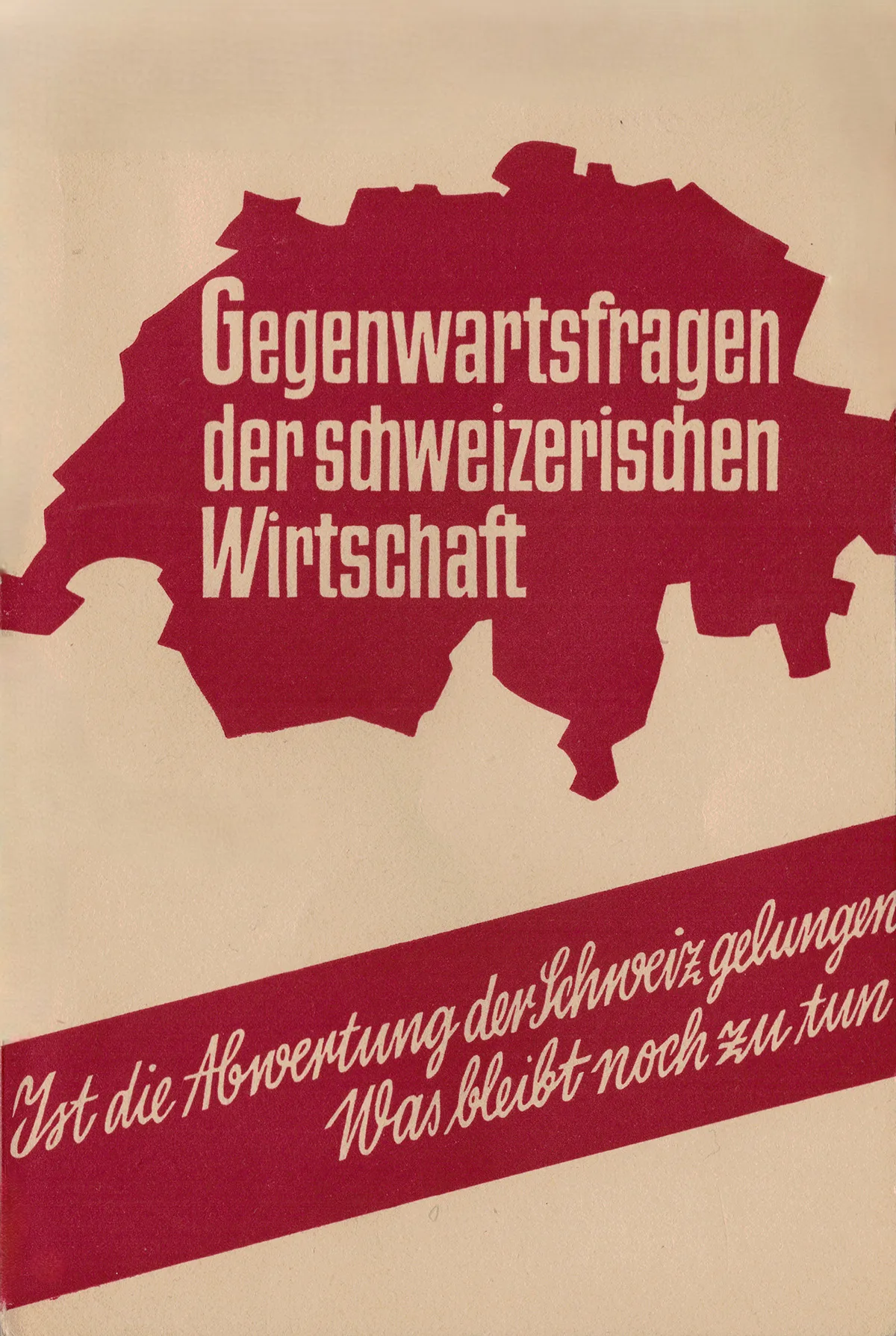

Als Folge der Weltwirtschaftskrise ist die Lage in der Schweiz 1936 am bedrohlichsten, die Zahl der Arbeitslosen auf einem Höchststand, die Exportwirtschaft unter Druck. Wie in anderen Ländern steht eine Abwertung der Währung zur Diskussion. Nationalbank und Bundesrat lehnen diesen Eingriff vorerst ab. Auch die Mehrheit der SP wendet sich dagegen. Für Max Weber jedoch steht fest, dass mit einer Abwertung des Schweizer Frankens die Konjunktur angekurbelt wird. «Auch das Schweizer Volk kann nicht mehr wählen, ob es mit Hilfe des Staates kollektiv eingreifen solle oder nicht. Zur Wahl steht nur die Frage, ob das Eingreifen auf demokratischem oder autoritärem Wege erfolgen soll.»

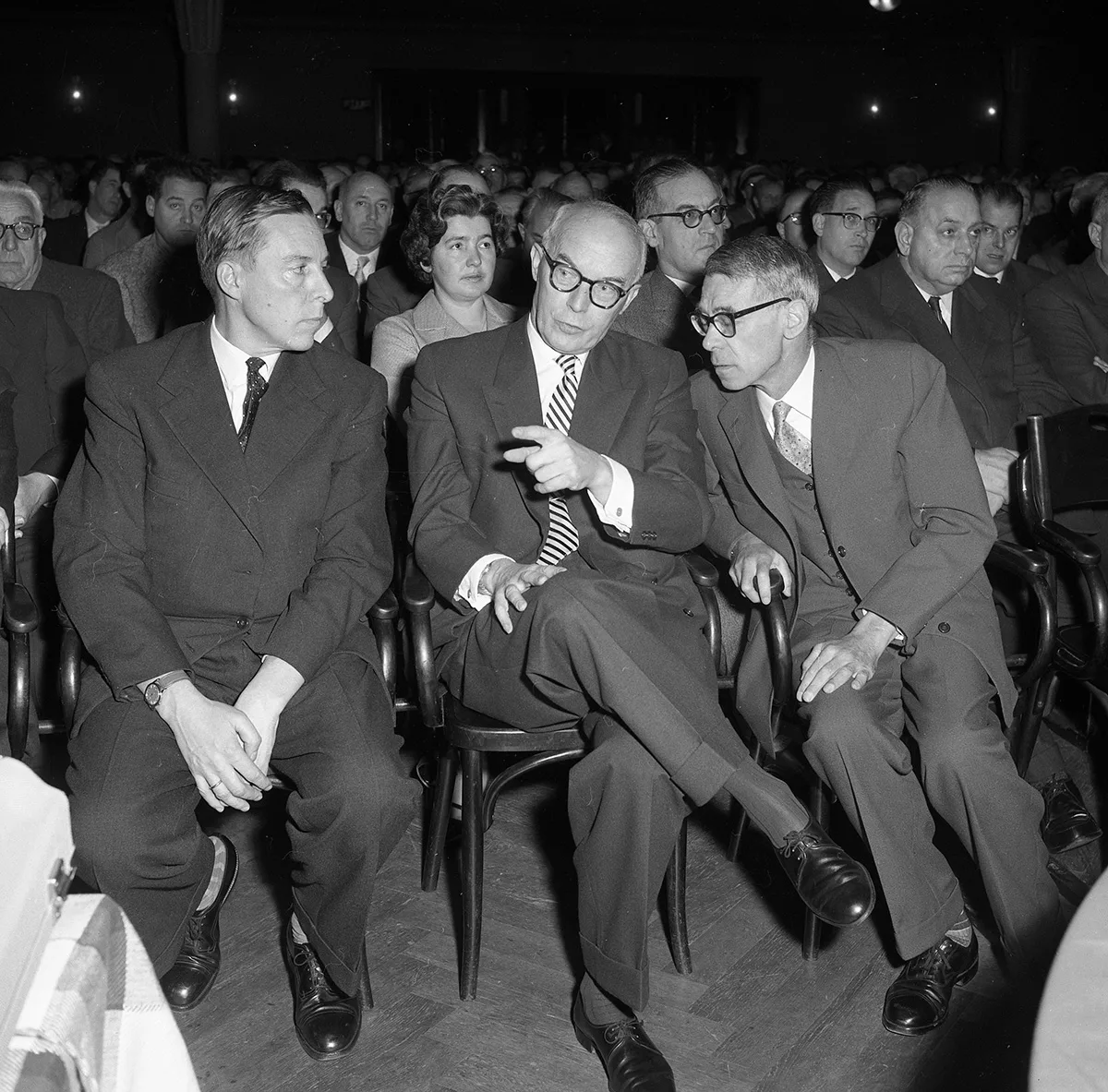

Das Friedensabkommen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern von 1937, das Streiks und Aussperrungen verbietet, ist für Max Weber eine bedingungslose Kampfaufgabe der Gewerkschaften, die sich gegen Lohndruck nicht mehr wehren können. Mit seiner Kritik am Arbeitsfrieden unterliegt Weber. Es kommt zum Konflikt. Nach 16 Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes gibt Weber seine Funktion beim Dachverband auf, wird 1941 für vier Jahre Zentralsekretär und Präsident der Gewerkschaft Bau und Holz. Von 1944 bis 1951 leitet er als vollamtlicher Präsident den Verband Schweizerischer Konsumvereine.

Der Aufgabe verpflichtet, nicht dem Amt

Bildung. Der rote Faden

Durch sein Leben zieht sich wie ein roter Faden der Glaube an die notwendige Verbesserung der Gesellschaft und an die Bildungsfähigkeit des Menschen.

Was ändert. Was bleibt

Soziale Gerechtigkeit, Bildung und Kultur, Gewaltlosigkeit und Frieden. Max Weber ist bereit, für seine Überzeugungen einen hohen Preis zu zahlen: Er nimmt eine Gefängnisstrafe auf sich, tritt als oberster Gewerkschafter des Landes zurück, gibt sein Amt als Bundesrat ab. Wenn er keinen Handlungsspielraum mehr sieht, weil militärische Gewalt eines Unrechtsregimes droht, ist er als überzeugter Pazifist sogar bereit, über seinen eigenen Schatten zu springen, sich und andere mit Waffen zu verteidigen, sein Ideal zurückzustellen – doch nur so lange, bis es die Verhältnisse erlauben, dem Ideal wieder den Platz zu geben, der ihm gebührt.

Die Biografie Max Webers konfrontiert uns als Individuen mit grundlegenden Fragen des Lebens. Schlaglichter auf die historische Entwicklung seiner Lebensspanne 1897 bis 1974 deuten an, woher wir als Gesellschaft kommen.